不可能を可能にするラップ

日本のフーディーニことエスパー伊東が夭逝した。全身をボストンバッグに収納する芸で知られる。つまり脱出芸の反対、逆フーディーニと呼ぶべきだろうか。その逆転の発想で名をあげた人物にカルロス・ゴーンもいるが、ふたりの人生が重なってみえることはまちがってもない。

同様に明暗を分けたものの、同期ゆえに対照的な境遇が鮮明になる。同名異体のラップ・グループとランDMCの知られざる関係はあまり語られていない。勝者である後者は説明するまでもないが、前者が敗者かといえば判断が微妙になる。だが、両者が初来日した1986年師走を体験した者なら賛同してくれるだろう。

場所はNHKホール。前座のフーディーニは大空間を生かしたパフォーマンスで主役を食ってしまった。エアロスミスとの「Walk This Way」を例外にして、当時のランDMCはどの曲も渋く、あの「My Adidas」でさえつくりは地味。帰途につきながら華やかなフーディーニのことばかりがフィードバックされた。

ここではたと気づく。伝記でしか知らない本家の奇術がまさにそれだったのではないか。お客に夢を売る商売だが、その原価(理)は想像するほどのものではない。ある奇術評論家いわく「仕掛けは単純だが、劇場型のトリックに観衆は興奮させられた」。

フーディーニにも心あたりがある。代表曲「Freaks Come Out At Night」(1984年)のMVにて、MCのジャリル・ハッチンズの右耳にはピンクの羽のイヤリングが揺れていた。この時代のヒップホップの衣装は洗練とはほど遠いものの謎めいていて、その入手経路に夢をふくらませるファンもすくなくなかった。ところが近年ある取材で種明かしをしているジャリルは、彼らが喜びそうな話をしていないー「撮影の直前に拾ったんだ。でもこれほどファンキーでフリーキーな羽はないぜ」。

クールもフリークも紙一重だが、ショーマンとして魅力的に映るのはどちらか。ランDMCをもってしてもそこには勝てなかったのである。この方向性は1982年のデビューシングル「Magic’s Wand」(ラジオDJマジックにもかけている)から揺るがない。以降も「Escape」「Open Sesame」「Bag-A-

Trix」などそれ風の曲がつづいた。

じつは本家との接点は不明なのだが、種を明かす奇術師などいないと考えればいい。それでも「Friends」(1984)という曲からは鍵らしき匂いが漂う。HOUDINI(本家)のところをWHODINIと彼らはつづっているが、“友”を意味するスラング“WHODI”に置き換えたということではないか。

その「Friends」や日本ではウケなかったラヴラップ「One Love」しかり、彼らのリリックには現代ラップの標準である過激な描写はない。だが、これについてもショーアップの肝“聴覚効果”を理解すれば腹に落ちる。独英のプロデューサー(コニー・プランク、トーマス・ドルビー)を招きダブ処理をほどこすなど、サウンド面での革新性がみられた。

ラップはいまやマネーゲームの一部だが、フーディーニのオールドスクール期はアイディアがすべて、平和な時代だったのである。だから羽のイヤリングさえあればファンキーになれた。謎も魔法も解けたいまは「ただの羽だよ

ね」としかいえないが。

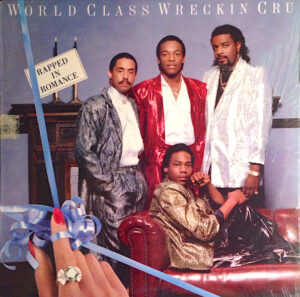

「Friends/Freaks Come Out At Night」

(Jive)

WHODINI

『Escape』

(Jive)

世界的知名度を上げた1984年のセカンドアルバム(上掲シングル含)。2年後にサード『Back In Black』をひっさげ来日した。ジャリルの相方エクスタシー(2020年没)はゾロ風ハットがトレードマーク。来日ではDJのグランドマスターDがスニーカーを使いジャグリング、DMCのお株を奪う。バックダンサーは無名時代のジャーメイン・デュプリ。彼がCEOのSo So Defからの『Six』(1996年)がラストとなる。