音が興奮させる

演劇における音とはなにか。唐十郎の訃報(5月4日没)にはじまり、思考がどこまでも飛躍し乱れた。そもそも演劇をまともに鑑賞したことがない。そんな人間に唐を語る資格などあるはずもないが、彼の劇中歌は劇界の枠を飛び越え、語りを許すと暗号を送ってくる。

『四角いジャングルで唄う』(1973年)はリサイタルの同録だが、音楽のそれとはちがい視覚情報の不備が致命的、譚の経過を辿る想像力にも限界がある。もっとも、小室等がタクトを振り、当意即妙に音を絡ませるセリフとの実況こそ、状況劇場(主宰する劇団)のなんたるかを知るものではある。

状況主義を準則とする状況劇場がそうであるように、唐の生理はアングラなる社会通念の欠落にこそみられた。ただし80年代に入り、かつてのドロップアウトは経済の歯車に転じバブルを謳歌する。唐いわく「見誤った」。しかし自身もバブルに飲まれ、ときに飲み、時の企業パルコから『音版 紅テント劇中歌集』(1984)を発表する。『四角い~』の時代では不完全だったアングラなる抽象性の前景化が図られ具体性を帯びるのだから、皮肉というほかない。

その要因と考えられる特別装丁カセットブックという、いまにして前時代的なマルチメディアに、視覚情報を補う副次的効果を読む。元来唐には、ハードからの創作なくして演劇は成り立たないという信念があった。つまり偶然にすぎないカセットブックを必然に置き換えなければ、みえるものもみえてこない。

たとえば題にもある“紅テント”とは移動式劇場のこと。1967年に劇団を創設した唐の原点にして、現母体でもある。テントの簡易性、利点はいろいろあるが、演出におけるそれは大団円にて発揮される。舞台奥が割れ、外の光景が一瞬にして取りこまれ、時間の流れが現実に引き戻される。つまりいささか強引だが、本装丁の仕様をそのような演出とすり合わせることで、共通の仕掛けがみえてはこないか。

内界と外界、虚構と現実など、二次元の渾然が演出の意図だとするなら、カセットのそれはなにか。たとえばケースを取りだせば印刷されていない無地の平面が現れる。これを虚無ととらえるか、無の存在をみるか。それらしくいうなら、カセットがあったことを記憶しているがゆえに、脳は“無”であると認識する。唐の演劇もそのような地点からはじまるようにおもえる。

生前、入院中の寺山修司を見舞ったとき、唐を惹きつけたのは脱ぎ捨てられたサンダルだった。寺山の抜け殻と化した物体への執心。その面妖な精神構造は、やがて『ジャガーの眼』(1985年)という戯曲にて解き明かされた。巨大なサンダルのオブジェが所狭しと這いずりまわり、それにも負けないかぶく役者がその場その時間を掌握していく。「役者の肉体が特権的に語りだす」と唐が提唱した『特権的肉体論』のそれであり、権威なき弱者が最後に紊乱して勝ちとる最終の権威が、落雷のような音となって襲ってくる。「乱調こそ美」といわんばかりに。

音響面から解けば、その紊乱は隙をつくらないフリージャズ的な長台詞と演奏の両面によって密度の高い虚構を形成する。「音がひとを興奮させる、うるさくないと意味がない」とは中村喜四郎の遊説論だが、唐の演技論と突き合わせると気絶してしまうかもしれない。

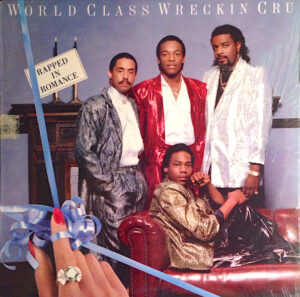

『音版 紅テント劇中歌集』

(PARCO出版)

唐十郎

『四角いジャングルで唄う』

(Bellwood)

1973年2月後楽園ホール特設リングでの模様。団員時代の根津甚八、小林薫も出演。『腰巻お仙』『少女仮面』他、初期の劇中歌を収録。唐がうたい発禁となったシングル「愛の床屋」(1970年)も聴ける。『音版 紅テント劇中歌集』は李礼仙(唐の先妻)の歌を中心に、山下洋輔、中村誠一他が伴奏。唐とのトークを担当する嵐山光三郎も歌で参加。合田佐和子(画)、澁澤龍彦、蜷川幸雄他の寄稿がブックレットにまとめられている。