ラジオの音量をいつ上げるか

ラジオが教科書だった。ラジオが先生だった。ラジオが友だった。ラジオが恋……

“若さは恥”といえるような青年の主張をならべてみたが、ラジオがなければいまの自分はいなかったのはまちがいない。ラジオとはある種の割礼儀式だからである。

「すぐれたロックンロールのシングル盤の役目は、それをラジオで聞いている人に音量をあげさせることなのだ」

片岡義男著『ぼくはプレスリーが大好き』の第三章「いつラジオの音量をあげたか」より。その“いつ(瞬間)”こそ青春の第一歩である。

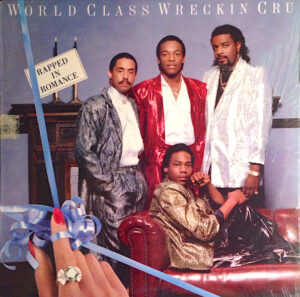

わたしにとってのエルヴィスはラップだった。

「〽オレのラジオ 大音量でイカすだろ ウソじゃないぜ」

L.L. クールJは「I Can’t Live Without My Radio」の冒頭でそうカマすと、わたしの身体の中にヤケドしそうなビートを流しこんだ。新星の登場でライミングのレベルが一段上がったラップ界だが、それを象徴する最初のヒット曲で、収録されたデビューアルバム『Radio』(1985年)と次作『Bad』(1987年)は非の打ちどころがない大作。擦り切れるほど聴き、削れるほどコスッた。

ラップを教えてくれたのもラジオだった。お気にいりの授業は土曜3時に始業のチャイムを鳴らす。『FMトランスミッションバリケード』というFM東京の深夜番組で、都内のクラブDJが担当するトークなしのミックスショー。これを高校時に毎週欠かさず聴いていた。radikoなんてもちろんない。ラジカセのアンテナを、百何キロと離れた東京のほうに向け、みえないノイズをかわすように手動で調整しながらエアチェックする。睡魔との闘いで二重のキツさだったが、一般的ではなかったヒップホップを浴びるように聴ける番組とあって、ほぼ皆勤賞だったはず。録音したテープは上京したとき、六本木交差点にあった輸入盤専門店ウィナーズの店員さんにその場で聞いてもらい、おなじレコードを買って帰る、下りの伊勢崎線にゆられながら。なつかしい青春……って、たいしていまと変わってないが。

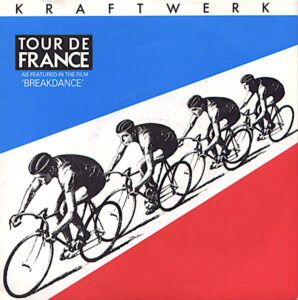

ヒップホップをメインにダンス系が中心だったものの、それ以外にジャズやワールド系も流れた。自分にはまだ未知の領域。睡魔に完敗するような選曲だったが、それでも印象深い曲がいくつかあり、そのひとつが前衛シャンソン歌手ブリジット・フォンテーヌの「Comme À La Radio(邦題:ラジオのように)」(1969年)だった。

ラジオからラジオの歌が流れる。音のマトリョーシカの果てに千夜の夢をみる。その朗読か溜息かわからないような歌声に、「こんな知的な音楽好きのオトナになれるだろうか」と将来を案じてみたり。オトナになれたのは年齢だけだったとは……

SNS、動画、チャットGPT……クラブハウスは風前の灯火だが、ラジオがこの先なくなることはないだろう。人口減少が危惧される足利にも今春コミュニティFMが開局したのDAMONO。こんなしがない田舎坊にも無限の夢を与えてくれたラジオに感謝。そしてなによりその夢はまだおわっていない。

BRIGITTE FONTAINE

『Comme À La Radio』

(Saravah)

ピエール・バルー(『男と女』出演・主題歌)のレーベルからの二作め。看板歌手だったものの、(バルーとは)曲者同士、実情反目が絶えなかった。伴侶アレスキーの野性的な打楽器と、アート・アンサンブル・オブ・シカゴの呪術的な伴奏がシアトリカルに演出。日本のCMにも使用されたが、コマーシャルに反し難解。世の不条理がラジオのように垂れ流される殺伐とした社会への風刺は、“革命の五月”(前年)がつづいていたことを暗に示す。